2025年11月 ゆい保育園だより

10月のお誕生日会では、3歳を迎えたお友だちをみんなでお祝いしました。王冠をかぶって少し照れた様子を見せながらも、お友だちとマイクを持って一緒にお歌を元気いっぱい歌う姿がとても印象的でしたよ。寒さが深まる11月も、体調に気をつけながら楽しく過ごしていきたいと思います。

11月の行事予定

6日 運動会ごっこ

玉をかごに投げ入れたり、綱をぎゅーっと引っ張ったり、「よーいどん!」の合図でゴールを目指して走ったり…たくさん身体を動かす1日になりそうです。

14日 地震避難訓練

戸外保育中の地震を想定した避難訓練を行います。

20日 身体測定

保健だより

感染性胃腸炎に気をつけましょう

朝晩の冷え込みが強くなり、空気も乾燥してくるこの時期は、感染性胃腸炎が流行しやすくなります。

保育園でも、少しの油断であっという間に広がることがあります。ご家庭でも、予防と早めの対応を心がけましょう。

■感染性胃腸炎とは

ウイルス(主にノロウイルスやロタウイルス)などが原因で起こる病気です。

突然の吐き気・おう吐・下痢・発熱などの症状が見られ、乳幼児は脱水になりやすいため注意が必要です。

■家庭でできる予防のポイント

・手洗いをしっかりと。

食事の前やトイレの後、帰宅時は石けんで「指の間・手首・爪の先」まで丁寧に洗いましょう。アルコール消毒よりも「流水と石けん」での手洗いが効果的です。

・調理時は清潔に

食材はしっかり加熱し、包丁やまな板は使うたびに洗い、熱湯消毒をしましょう。

・タオルの共有は避ける

家族で同じタオルを使うと感染が広がりやすくなります。個別のタオルを使いましょう。

・便や吐物の処理に注意

使い捨ての手袋やマスクを着けて処理し、使用後は塩素系漂白剤で消毒しましょう。処理後は必ず手洗いを忘れずに。

■症状が出たときの家庭での対応

感染性胃腸炎にかかったときは、脱水にならないよう、こまめな水分補給を心がけましょう。

吐き気があるときは、無理に食べさせず、症状が落ち着いてから少しずつ食事を再開するのが安心です。

嘔吐や下痢が続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

■まとめ

感染性胃腸炎は、日頃のちょっとした予防と早めの対応で防ぐことができます。

ご家庭でも「手洗い・清潔・十分な休養」を心がけ、みんなで元気に冬を迎えましょう。

食育だより

家族で味わう、「和食」の魅力

11月24日は「和食の日」。

【いい(11)に(2)ほんし(4)ょく】の語呂にちなんで、日本の伝統的な和食文化の大切さを見直し、認識を深める日です。私たちの暮らしに身近な“和食”には、健康だけでなく、季節の恵みを感じたり、家族との時間を大切にできたりする魅力がたくさん詰まっています。

■「和食」の魅力ってなに?

・栄養バランスがとれやすい

和食は「ごはん+汁物+主菜+副菜」という基本の組み合わせ。主食・主菜・副菜がそろいやすく、自然と栄養バランスの良い食事になります。

・だしのうま味で減塩に

昆布やかつお節などから取る「だし」は、うま味が豊かで、調味料を控えても満足感のある味に。減塩にもつながります。

・季節の食材を楽しめる

和食は旬の野菜や魚を使うことが多く、その季節に合った栄養を自然にとることができます。旬の食材は味も栄養も◎。

・発酵食品が豊富

納豆、味噌、醤油、漬物など、和食には発酵食品が多く、腸内環境を整えたり、免疫力を高めたりと健康面でも注目されています。

■ご家庭でも、取り入れられる和食

・味噌汁

野菜、豆腐、きのこなどを入れて、具だくさんで栄養たっぷりに。

・煮物

大根、人参、じゃがいも、鶏肉、厚揚げなど、だしのうま味で薄味でも美味しく、作り置きにも◎。

・焼き魚

塩さばや焼き鮭など、シンプルな焼き魚は食べやすく、子どもたちにも大人気。

・おにぎり

いろいろな具材を混ぜ込めば、いろんな味や栄養を少しずつ摂ることができます。

■まとめ

和食は、毎日でなくても「ちょっと取り入れてみる」だけで、子どもたちの健やかな成長や食習慣づくりを支えてくれる、心強い味方です。忙しい日でも「お味噌汁を一品」など、できることから少しずつ取り入れてみましょう。栄養はもちろん、家族で食卓を囲むあたたかさや、季節の恵みを感じられる和食の良さを、ぜひご家庭でも楽しんでくださいね。

お家の方へのお願い

お家での手洗いについて

感染症が流行しやすい季節になってきました。園では、日々の衛生習慣として「あわあわ手あらいのうた」を歌いながら、楽しんで丁寧に手を洗うことを心がけています。

ご家庭でもぜひ、お子さまと一緒にこの歌を歌いながら手洗いをしてみてください。遊びのような感覚で取り組むことで、自然と正しい手洗いの習慣が身につきます。

ご家庭でも一緒に歌って手洗いしてみてください。

「あわあわ手洗いのうた」はこちら

ゆい保育園教育カリキュラム

モンテッソーリ教育のお仕事

リアルな動物フィギュアを虫メガネでじっくり観察して動物の姿や名前を知るきっかけにもなります。実際に見たことを思い出して、子どもたちが自由に物語や世界を作り出し、想像力や創造性を豊かにします。動物への親しみや好奇心も育まれます。

動物たちを並べて、ひとつひとつ虫メガネで覗いて「ぞうさんのしっぽかわいいね」と教えてくれたり、鳴き声を真似して動物同士のやり取りを演じて夢中になっていました。

創造(造形)

10月は「ハロウィンお菓子袋」の制作をしました。保育室のハロウィンの飾り付けで子どもたちもハロウィンの雰囲気が分かっていて、カボチャのオバケを見せると「いっしょー!」とお部屋に飾られているオバケを指さして目や口のパーツを貼っていました。2歳児子どもたちはハサミで画用紙を切り、模様を付けました。少しずつハサミを取り入れた活動を取り入れて、使い慣れてきている姿が見られます。「ぐー!ぱー!」と言いながら保育者と一緒に手を動かして切り進めていました。

11月は「どんぐり」の制作を予定しています。戸外へ出ると、どんぐり探しが子どもたちの楽しみの1つです。身近などんぐりを2歳児の子どもたちはハサミで画用紙を切って、のりで貼り付けて色をつけたり、0,1歳児は指先の力を養うことに繋がる画用紙をちぎったり、スタンプで色をつけて、楽しみたいと思います。

読み(絵本)

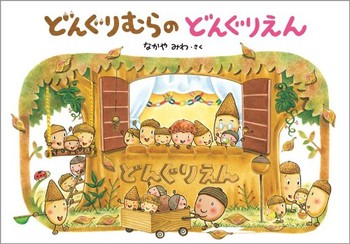

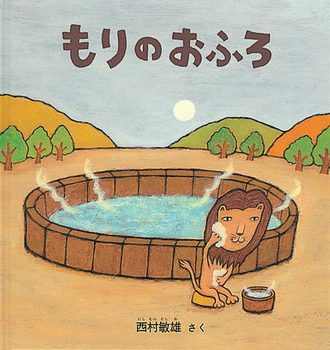

11月のおススメの絵本(紙芝居)を紹介します。

気になる絵本があったら、是非書店に足を運んでご覧になってください。

どんぐりたちが通う「どんぐりえん」での一日が描かれた、やさしくてあたたかいお話です。朝の準備からお昼寝、外遊びまで似たような毎日が展開されていて、共感しながら楽しめます。秋の訪れとともに、季節を感じながら読みたい一冊です。

森にある露天風呂でライオンが体を洗っていると、いろいろな動物が次から次へと集まってきて、仲良く背中を洗いっこします。「ごしごし しゅっしゅ」。ほのぼのとした雰囲気で、みんなで泡を流すたりどぼーんとつかるところがとっても気持ちよさそうです。様々な動物が自然に交流する姿を通して、相手のことを大切に思う気持ちが自然に感じ取れる絵本です。

英語

10月は「The Gigantic Turnip(大きなかぶ)」と「The Family Madrigal(From Encanto)」を見ました。「The Gigantic Turnip(大きなかぶ)」はかぶを引き抜くまねっこをしながら、楽しい時間を過ごしました。

指を一本ずつ指さしながら「Here I am, Here I am」と繰り返し歌い、英語のリズムや音に親しんでいきます。出てくる色にも注目しながら、笑顔いっぱいの時間を過ごしていきたいと思います。

クッキーモンスターのクッキー缶が空っぽに!「誰がとったの?」と楽しいリズムに乗って歌いながら、クッキーを誰がとったのか探します♪

音楽(うた)

10月の歌は、「どんぐりころころ」と「おばけなんてないさ」でした。

「どんぐりころころ」では、公園でみつけたどんぐりと歌がつながり、歌いながら「おばけなんてないさ」とうれしそうに話す姿が見られました。「とんぼのめがね」は、「おばけなんてないさー!」のところでは、みんな元気いっぱいの声で歌い、笑顔があふれていましたよ。

「大きな栗の木の下で」

「なかよくあそびましょう♪」のところでは、友だちと手を繋いだり、ぎゅっと抱きしめ合ったりして歌っていきます。季節を感じながら、あたたかなふれあいを楽しんでいきたいと思います。

「山の音楽家」

りすやうさぎなど、動物たちが登場する楽しいうたです。それぞれの動物になりきって、楽器のまねっこをしながら歌っていきます。音やリズムを感じる楽しさを味わいながら、表現の幅を広げていきます。

「やきいもグーチーパー」

じゃんけんあそびの要素もあり、友だちと笑い合いながら楽しんでいきます。秋ならではのあそびを通して、季節を感じられる時間にしていきたいと思います。