2025年6月 クレア保育園だより

新緑がまぶしく、少し汗ばむような陽気の日が増えてきました。

恵比寿神社までお散歩に行くと、子どもたちは柄杓を使って手を洗うことに夢中になり、何度も繰り返して楽しんでいました。冷たい水の感触に驚いたり笑ったりしながら、園外でのひとときを嬉しそうに過ごしていましたよ。

6月の行事予定

2日 歯科検診

クレア保育園の嘱託医、まつむら歯科による歯科検診を行います。

4日 健康診断

クレア保育園の嘱託医、くまだ内科・小児科クリニックによる健康診断を行います。

13日 火災避難訓練

午睡時、調理室からの出火を想定し避難訓練を行います。

20日 身体測定

26日 不審者対応訓練

園内保育中に不審者が現れた場合を想定して訓練を行います。

保健だより

こんな時どうする?応急処置について

保育園生活にも慣れ、元気いっぱいに過ごすお子さまたち。

その反面、転んだりぶつけたりと、けがをする場面も増えてきました。

今月は、ご家庭でも知っておくと安心な、擦り傷や鼻血が出た時の対処法をご紹介します。

■擦り傷の処置

①まずは水道水で傷口をやさしく洗い流し、土や小石などを取り除きます

②清潔なガーゼやハンカチを傷にあて、手のひらでしっかり押さえて止血します

③出血が多い場合は、傷を心臓より高い位置に上げると血が止まりやすくなります

※20分以上止まらないときは、医療機関を受診してください

■鼻血が出たときの対応

鼻をよく触ったり、強くかんだりすることで、薄い粘膜が傷つき出血しやすくなります。風邪やアレルギーがある場合も鼻血が出やすくなります。

①お子さまを落ち着かせ、少し前かがみに座らせます(寝ている場合は横向きに)

※首を後ろに反らせると、血が喉に流れて気持ち悪くなることがあります

②ティッシュなどを軽く鼻に当て、親指と人差し指で鼻をしっかりつまみます

③冷たいタオルや保冷剤を鼻の上に当てると、止血しやすくなります

※こちらも、20分以上止血しない場合は病院を受診しましょう

■まとめ

ちょっとしたけがや鼻血でも、落ち着いて対応することでお子さまも安心できます。

園でもすぐに応急処置をしていますが、ご家庭でも知っておくと役立つ場面があるかもしれません。ぜひ参考になさってください。

食育だより

毎日の食事で育つ!噛むことの4つの役割

梅雨の季節が近づき、体調を崩しやすい時期になりました。そんな時期こそ、しっかり「噛んで食べること」が、子どもたちの健康を支える大切な習慣になります。

今月は「噛むこと」が持つ4つの大切な役割についてご紹介します。

■噛むことの4つの役割

①食べ物を小さくして飲み込みやすくする

しっかり噛むことで、食べ物が細かくなり、飲み込みやすくなります。窒息を防ぐためにも大切です。

②味をしっかり感じることができる

よく噛むことで食べ物の味がしっかりとわかり、「食べる楽しさ」や「味覚の発達」につながります。

③あごや口のまわりの発達を助ける

噛むことであごの骨や筋肉が育ち、ことばの発音や顔の表情の発達にもよい影響を与えます。

④脳を刺激して集中力アップにつながる

噛む刺激は脳に伝わり、集中力ややる気を高める働きがあります。朝ごはんでしっかり噛むと、活動のスイッチが入りやすくなります。

■ご家庭でできる工夫

・「よく噛んで食べようね」と声をかけるだけでも、意識づけにつながります。

・一口のサイズを少し大きめにすることで、自然とよく噛む習慣がつきます。

・歯ごたえのある旬の食材を、少しずつ取り入れてみましょう。

《例》きゅうり、にんじん、キャベツ、枝豆、ズッキーニ、ピーマン など

■まとめ

「噛むこと」は、お子さまの体や心の発達に繋がっています。

ご家庭でも、季節の野菜など旬の食材を上手に取り入れながら、よく噛んで食べる習慣を少しずつ育んでみてください。

まずは「噛むこと」を意識した声かけから始めてみてくださいね。

お家の方へのお願い

登園時の虫除け対策は、スプレーでお願いします

虫除けシールは、自分で剥がしたり、粘着力が弱まって剥がれ落ちることがあり、落ちたシールを誤飲する恐れもあります。

そのため、登園日に虫除け対策をされる場合は、長時間効果が持続する虫除けスプレーをご使用いただきますようお願いいたします。

※園でのスプレー塗布は行っておりませんので、登園前に各ご家庭で塗布してからお越しください。

持ち物への記名について

すべての持ち物にお子さまの名前をご記入ください。新しい衣類の記名漏れや、お洗濯による記名の薄れが見られることがありますので、定期的にご確認をお願いいたします。

クレア保育園教育カリキュラム

モンテッソーリ教育のお仕事

公園で小さな穴に小石を入れて遊ぶ姿が見られたので、園でも「コイン落とし」のお仕事を用意しました。

円筒型の貯金箱の穴にコインを入れていくシンプルな教具ですが、コインの向きを合わせないと落ちない為、動きの調節が必要になります。

楽しみながら集中力、指先の微調整を身につけています。

すべてのコインを落とした後は、蓋を開けて中のコインを取り出します。

このとき、片手で容器をしっかり押さえ、もう片方の手で蓋を回すという動作が必要になります。こうした「物を固定する」という一見シンプルながら難しい動きにも、子どもたちは自然と気づいていきます。

「できた!」という達成感を味わいながら、集中して楽しく取り組んでいますよ。

創造(造形)

5月は「てんとう虫」の制作をしました。

制作が始まる前から「てんとうむし~!」と声をあげて楽しみにしていた子どもたち。

丸いシールを貼って模様をつけたり、顔を描いたりしながら、思い思いのてんとう虫を完成させていました。

指に絵の具がつくと、思わず指スタンプを楽しむ子もいれば、「なんだろう?」と不思議そうに見つめている子もおり、一人ひとりの感じ方や反応がとても可愛らしかったです。

6月は「かたつむり」の制作をします。

スタンプを押したり、お絵描きをしたりして、かたつむりの殻の模様やお顔を自由に描いていきます。どんなかたつむりができあがるのか、今からとても楽しみですね。

読み(絵本)

今月のおススメの絵本(紙芝居)を紹介します。

気になる絵本があったら、是非書店に足を運んでご覧になってください☆

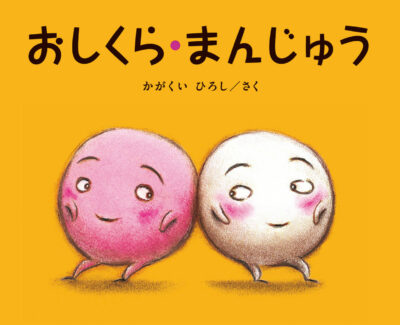

「だるまさん」「おもち」「やかん」「まくら」など、ユニークな主人公で人気のかがくいひろしさん。今回の主人公は、紅白まんじゅう!

ただの丸いおまんじゅうなのに、紅と白の色だけで、どうしてこんなに可愛いのでしょう。おしくらまんじゅうが始まると、次々に新しいお友だちが登場します。もちろん、ただ押すだけでは終わらない、展開が気になる楽しい一冊です。

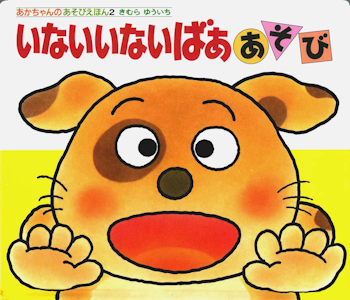

最初に登場するのは、手で顔を隠したこいぬのコロちゃん。手の部分がしかけになっていて、「いないいなーい」とめくると、「ばあっ」とかわいい笑顔があらわれます。

ことりのピイちゃん、ねこのミケ、かいじゅうさん、ゆうちゃん、そして最後はママの番。親子で一緒に「いないいないばあ」遊びができる絵本です。

英語

5月は「Action Song」と「BANANA(fruit Songs)」を見ました。

「Action Song」では、ノリの良い音楽に合わせて自然に体を揺らし、“Na~Na~Na~”のフレーズを気に入って口ずさんでいましたよ。

「BANANA(fruit Songs)」では、小さなお友だちも、おやつで大好きなバナナを見つけて指をさしながら、「“Na~”だよ」と教えてくれていました。

子どもたちに大人気の『カーズ』が、不気味なホテルで大冒険!

そこには… なんと、踊る幽霊の車たちが!?

コミカルでスリリングな展開に、大人も思わず夢中になるショートストーリーです。

雨の日にぴったりの英語の歌です。優しいメロディに合わせて「Rain, rain, go away~♪」と歌いながら、雨がやんで遊べる日を楽しみにする内容です。

繰り返しのフレーズが多く、子どもたちも口ずさみやすいですよ。雨の日でも楽しく過ごせるように取り入れたいと思います。

音楽(うた)

5月の歌は「ぶんぶんぶん」と「おつかいありさん」でした。

「ぶんぶんぶん」では、手を羽のようにひらひらさせながら「ぶーん!」と元気な声でまねっこしたり、「おつかいありさん」ではお友だちと“ちょんちょん”とつつき合って楽しんでいましたよ。

手遊び「むすんで ひらいて」では、うれしそうに手をぎゅっとむすび、パッとひらく姿が見られました。保育者の動きをよく見てまねっこする姿がとても可愛らしく、歌いながら自然と笑顔がこぼれていました。

「かえるのうた」

梅雨の季節にぴったりな、“ゲロゲロ ゲロゲロ♪”とくり返す歌詞とメロディーが楽しいお歌です。これから、少しずつ声に出したり、かえるの真似をしたりしながら楽しみたいですね。

「かたつむり」

“つのだせ やりだせ~♪”の歌詞に合わせて、指でかたつむりを作るのが楽しいお歌です。雨の日に見かけるかたつむりを思い出しながら、ゆったりとしたメロディーに合わせて歌いたいと思います。

「しあわせなら手をたたこう」

手をたたいたり、足をならしたりしながら楽しむ手あそび歌です。

歌に合わせて体を動かすことで自然と笑顔があふれ、楽しさが広がっていきます。これからも、いろいろな“しあわせ”の動きを楽しんでいきたいと思います。